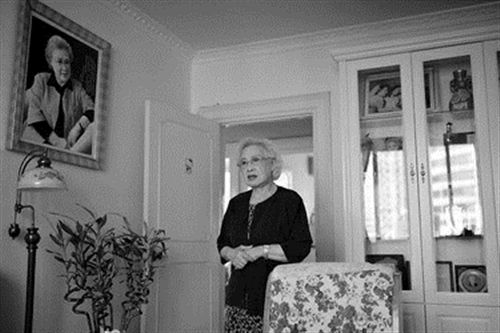

《文匯報》記者 戴焱淼攝

以90多歲的高齡跨界做編劇,秦怡和她的《青海湖畔》,著實讓人感到意外。但秦怡卻說,這是她一直以來的一個夢。昨天下午,她在家中接受本報記者的專訪,3個多小時全情投入,滔滔不絕,連水都不喝一口,只在采訪快結束時站起來脫去了身上的薄外套:“怎么越來越熱了?”

這個故事很打動我

記者:作為一位表演藝術家,怎么會突然想到寫劇本?

秦怡:其實《青海湖畔》不是我第一次寫劇本。很多年以前我還寫過一個,叫《小修女》,是關于舊時代育嬰堂的故事。后來約我寫劇本的人調走了,這事兒也就算了。

寫《青海湖畔》,一方面是這個故事很打動我。高原的科學家非常辛苦,但是對于這樣一個群體,我們在銀幕上卻很少能見到。另一方面也是出于電影工作者的責任感吧,想寫一個好看的、有意義的、充滿正能量的劇本。什么是好看的、有意義的、充滿正能量的電影呢?我自己特別喜歡看英格麗·褒曼的電影。她在二戰時期演的那些反法西斯題材的電影,每一部我都看了,現在還記憶猶新。還有斯皮爾伯格的《辛德勒名單》,那種打動人心的力量,只有真正優秀的電影才具備。

我覺得現在的電影太商業、太娛樂,真正好看的越來越少。幾年前我在上海影城辦了一個無聲影片展,放了6部,很受歡迎。我當時就想,為什么現在沒有這樣的電影了?籌拍《青海湖畔》的初衷,也是想盡自己所能扭轉這樣的局面。我的愿望,就是想寫一部反映美的人、美的思想、美的感情、美的工作——總之就是不同以往的美麗的電影,用美麗去打動人。而且我沒有很教條地去寫,而是通過生活和細節。比如梅欣怡和外國專家約翰在分別30年后的再度見面,他們曾經是戀人,因為“文革”而分開,再次見面時約翰已經有了妻子,兩個人卻要在一起共事。在我的構想中,他們最終選擇了以豁達的心態面對彼此,這里有我自己對于幸福是什么、痛苦是什么的思考和感受。

演60歲角色沒壓力

記者:在創作劇本的過程中,覺得最困難的是什么?

秦怡:最大的困難是,畢竟對修鐵路這個事情太不熟悉了。雖然不是拍科教片,但畢竟以此為背景,涉及一些專業上的細節是難免的。比如凍土深度怎么測量,用什么樣的工具;我還編了一段省長在大會上的講話,里面提到鐵路修建完成之后怎么管理。1998年采風的時候了解的都是人工降雨的事情,現在要改成修建青藏鐵路,真是問都沒地方問。所以我到處征求意見,就怕寫了什么外行話。

記者:以93歲的年紀出演60歲的角色,會有壓力嗎?

秦怡:我本來不想演,后來投資方提出來。可能也是考慮到票房吧。后來我想想自己狀態也還不錯,4月份剛剛又去了一次青海湖,拍外景,沒有高原反應,現在每天也在鍛煉身體。至于這個臉么,化化妝也還可以演。演員演員,就是“演”嘛!我年輕的時候就演過老年人,現在演演年輕一點的應該也可以,所以就答應了。

希望留點有價值東西

記者:對于票房有什么期待嗎?

秦怡:期待談不上,就是希望有人喜歡看。這么費心費力搞出來的戲,如果觀眾不喜歡那也就沒什么意思了。所以我到處請人看劇本,自己平時沒事就拿出來看看,這里改一點那里改一點,就怕因為我的劇本不好導致演員沒有辦法發揮出來。現在看過的人都說好,但我也不知道他們說的是真的假的。

投資人喜歡問回報率,這個我真的答不上來。我自己做事情不是為了掙錢。我覺得人最重要的是留下一些有價值的東西。但是人家給我們投資,也不能讓投資人賠了。所以我也是利用自己的人緣,請一些知名的演員來出演。畢竟《青海湖畔》這個電影,雖然肯定是正能量的,但有些年輕人可能不愛看。

我拍這個戲自己是不拿錢的。我已經想好了,獲得的報酬我都給那些沒有得到太多報酬的人。如果這個戲上映以后,大家愿意看,不僅沒有賠本,還有一些盈利,那說不定將來我還會繼續把這個事情做下去,比如把《小修女》搬上銀幕。如果賠本,以后就不打算再做了。畢竟吆喝錢這個事情太累了,盡管我想盡自己的責任,但真的不受歡迎我也不想白費勁。好在現在似乎大多數人也愿意看一些正面的、向上的電影。